浙江省海洋水产研究所在曼氏无针乌贼关键生活史的生态廊道研究

及其大尺度保护策略取得重要进展

近日,浙江省海洋水产研究所海洋牧场和生态修复团队在曼氏无针乌贼关键生活史的生态廊道研究领域取得重要突破,相关研究成果以“Habitat Suitability and Ecological Corridors for Cuttlefish Sepiella japonica: Informing Conservation and Release Strategies(曼氏无针乌贼的栖息地适宜性和生态廊道:为保护和放流策略提供启示)”为题,公开发表于国际环境管理权威期刊《Journal of Environmental Management》。该研究首次揭示曼氏无针乌贼关键生活史阶段生态廊道及大尺度保护策略,为其全生活史有效保护提供科学依据,助力破解我国沿海乌贼种群保护难题。

全球海洋渔业捕捞总量长期维持8000万吨左右高位,头足类因快速适应海洋环境能力,捕捞量大幅增加,成为渔业重要支撑。我国自2008年实施海洋保护区和增殖放流等措施以来,我国沿海地区的乌贼种群数量有所回升,但对迁徙性头足类动物开展全生活史的有效保护仍是一个挑战。

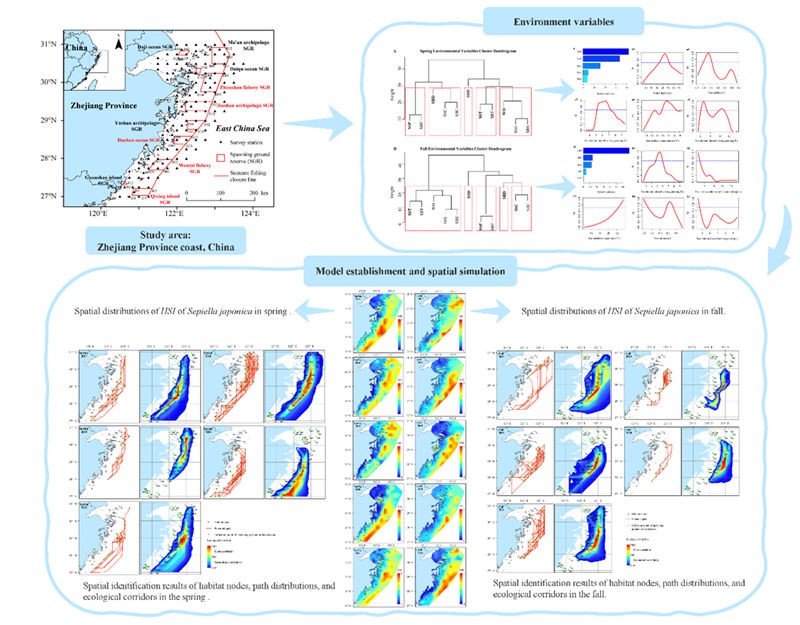

为突破该困境,浙江省海洋水产研究所海洋牧场和生态修复团队基于2017~2021年浙江省沿海120个站点的春季和秋季底拖网调查数据,构建了栖息地适宜性指数(Habitat suitability index, HSI)模型,利用该模型的栖息地适宜性结果生成了海洋中的阻力面,并模拟计算了沿阻力面的关键栖息地节点之间的最小成本路径,从而确定了曼氏无针乌贼的潜在生态廊道。

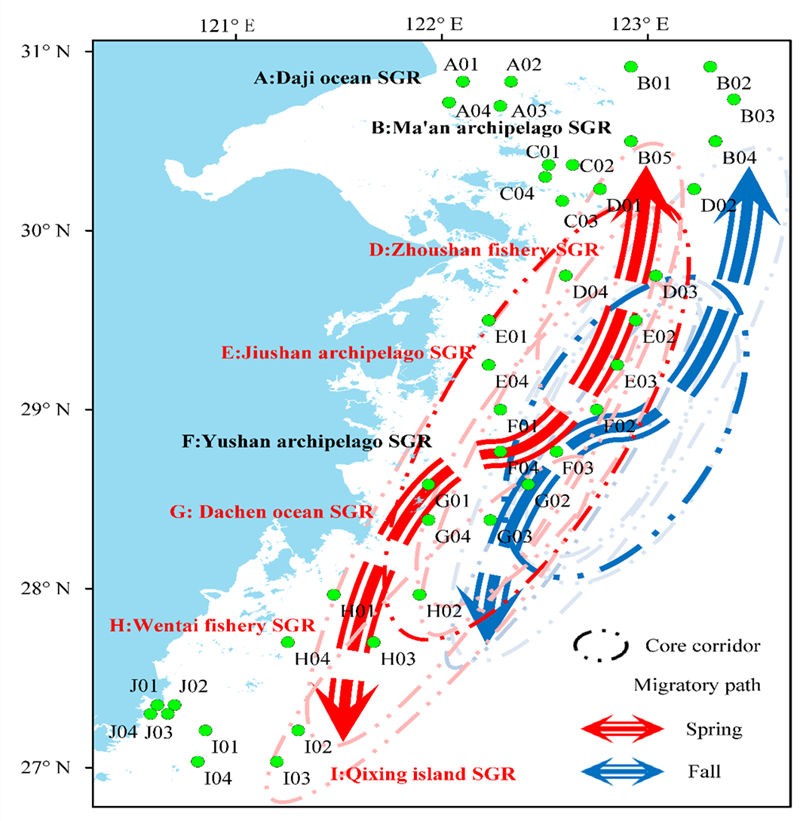

该研究取得以下重要发现:(1)证明了小型海洋保护区对于保护曼氏无针乌贼的效果有限。在春秋两季,乌贼的潜在生态廊道和核心栖息地均包括舟山产卵场保护区、韭山群岛产卵场保护区、渔山群岛产卵场保护区和大陈产卵场保护区,是保障乌贼代际延续的重要海域。这项结果提高了我们对乌贼栖息地适宜性和连通性的理解,建议在更大范围内基于物种关键生活史进行保护。(2)明确了曼氏无针乌贼全生活史的生态廊道。春季,适宜栖息地的分布中心位于29°N,南北向分散延伸至众多岛屿附近的水域,东西向分布在海岸线与夏季禁渔线之间的水域。秋季,集中分布于28°N~30°N之间的禁渔区线附近及以外的水域,且呈现离开岛屿,向外海延伸的趋势。(3)区分了乌贼在春季和秋季迁徙的不同驱动因素。春季,适宜栖息地呈斑块状分布,关键栖息地节点的比例更高,迁徙路径更长,潜在生态廊道的范围也更广。秋季,适宜栖息地的分布则呈现出相反的特征。(4)揭示了曼氏无针乌贼一年存在两个特征明显的繁殖季节,通过春季大规模增殖修复的人为干预措施对自然海域曼氏无针乌贼秋季繁殖群体的数量补充产生重大影响。

论文的研究结果为曼氏无针乌贼种群的保护和修复提供了一些启示。我们建议:(1)将曼氏无针乌贼列入渔山产卵场保护区的优先保护物种以确保多个保护区的生态连通性;(2)扩大现有产卵场保护区的范围,将连接现有保护区的生态廊道海域纳入其中,确保乌贼的洄游通道;(3)建立跨区域的联合管理机制和合作,保障整个生态系统的连通性得到有效维护和保护。

浙江省海洋水产研究所为该论文的第一完成单位,梁君高级工程师为第一作者,周永东教授级高级工程师与西南大学吴天博士为共同通讯作者。该研究工作获得国家重点研发计划(2023YFD2401905, 2019YFD0901205)、国家自然科学基金项目(31702346)等项目的资助。

文章链接:Habitat Suitability and Ecological Corridors for Cuttlefish Sepiella japonica: Informing Conservation and Release Strategies, Journal of Environmental Management. 2025, 393: 126973. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.126973.